SL冬の湿原号物語

- プロフィール

-

1940年 川崎車輛(株)製造 1945年 朱鞠内機関区支区所属 1954年 長万部機関区所属(瀬棚線で使用) 1973年 最終全般検査(苗穂工場) 1975年 釧路機関区所属(標津線で使用・廃車) 1975年 11月、標茶町に無償貸与(展示用) 1998年 復元・着手(苗穂工場) 1999年 復元・完了(苗穂工場) 1999年 深川~留萌間でSLすずらん号として運行 2000年 釧路~標茶間でSL冬の湿原号として運行

-

1998年11月27日

標茶町・桜児童公園に静態保存されていた

C11-171が苗穂工場に到着。 -

1998年11月27日

復元に向け苗穂工場内へクレーンで搬入。

-

1999年3月10日

検査を受けたボイラーが搬入される。

-

1999年3月12日

台枠に40トンのクレーンでボイラー取り付け。

-

1999年4月8日

台車に車体を載せる作業。

-

1999年5月1日

SLすずらん号として復活。運転開始。

C11 171号機のご案内

【復元までの経緯】

C11形機関車は、国産タンク機C10形の改良形として登場しました。C11 171号機は1940年に川崎車輛で製造。深名線朱鞠内機関支区に配属されました。その後、瀬棚線、標津線で活躍し廃車。1975年から標茶町の桜児童公園で静態保存され親しまれていました。1999年NHK朝の連続テレビ小説「すずらん」の放映を機に復元。その後、地元からの要望もあり、2000年1月から「SL冬の湿原号」として運行され、標茶町への里帰りが実現しました。

C11形機関車は、明治期の古いタンク機から21年ぶりに誕生した国産タンク機C10形の改良形として登場し、主に支線区の小単位列車の牽引を使命として、高速・高出力の性能を持った機関車として重用されていました。

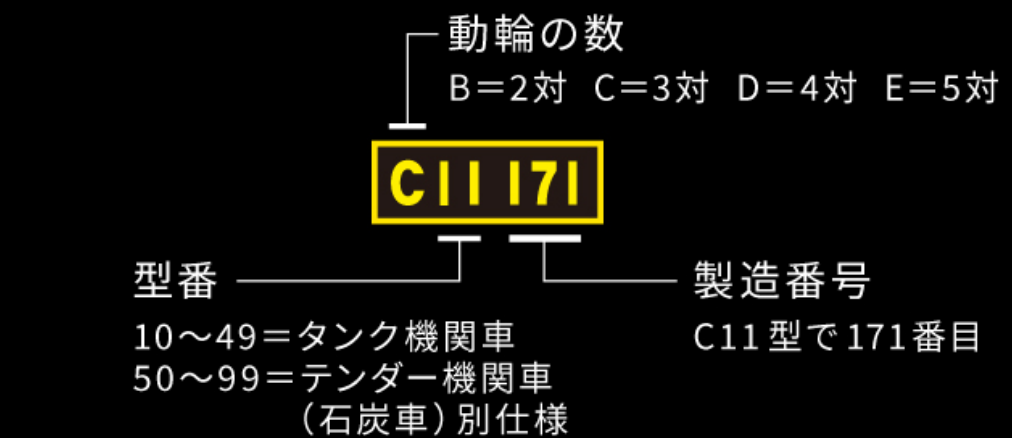

―記号の意味―

すなわち、SL冬の湿原号を牽引するC11-171号機は

「動輪の数が3対、タンク機関車でC11型で171番目に製造された」ということがわかります。

- ①石炭を火室で燃やし、ボイラーの水を

沸騰させ蒸気をつくる - ②つくった蒸気を蒸気だめにためたあと、

配管で加熱し、シリンダへ - ③蒸気の圧力でピストンを動かす

- ④ピストンの動きを主連棒・連結棒で

動輪に伝え、動輪を回転させる

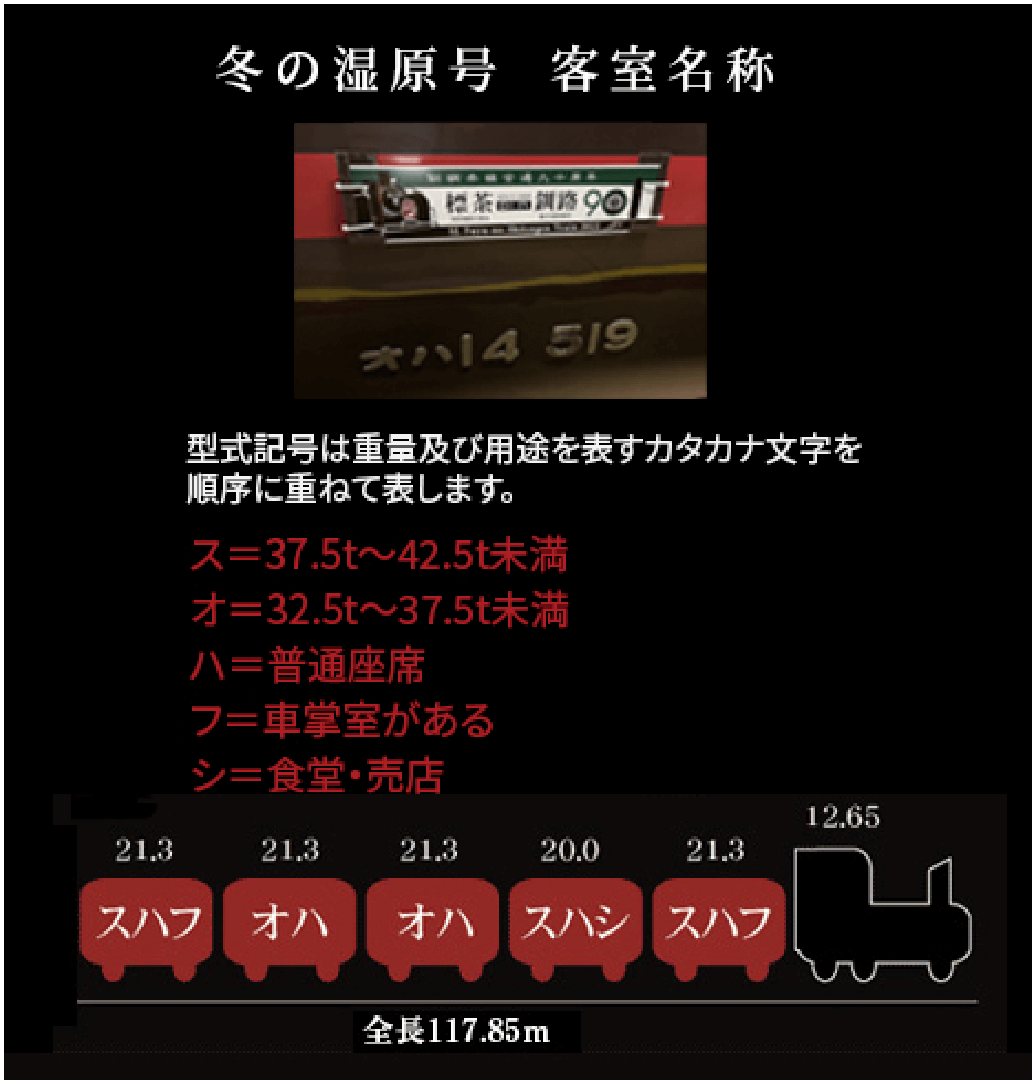

【C11形式蒸気機関車 主要数値表】

| 車軸配置 | 1-C-2 |

|---|---|

| シリンダ直径(mm) | 450 |

| ピストン行程(mm) | 610 |

| 水タンク水容量(㎡) | 8.5 |

| 燃料積載量(t) | 3.0 |

| 最大長さ(mm) | 12650 |

| 最大幅(mm) | 2830 |

| 最大高さ(mm) | 3900 |

| 動輪直径(mm) | 1520 |

| 馬力(PS) | 610 |

機関士・機関助士・SL

三位一体

通常SLは機関士と機関助士で運転します。機関士は運転及び運行に関するすべての責任者。機関助士は火室に石炭をくべたり等、運転をサポートします。SLは石炭を火室で燃やし、ボイラーの水を沸騰させ蒸気をつくってそれを動力として走ります。ですから、SLの機関士になるためには、1級ボイラー技士の資格を持ってなくてはいけません。さらに、「甲種蒸気機関車運転免許」試験に合格して、はじめて運転台に座ることになります。

このカマ(機関車)は軽い割に動輪直径が大きく、

空転しやすい…

石炭のくべ方にも

熟練の技が求められる

SLは、機関士・機関助士・SLのすべてが協調してはじめて動き出します。ここでは、SLの心臓部である火室に石炭をくべる技術についてご紹介します。石炭を効率よく燃焼させ、最大限の動力を得るために、機関助士は運転中、以下の手順で火室に石炭を入れ続けます。

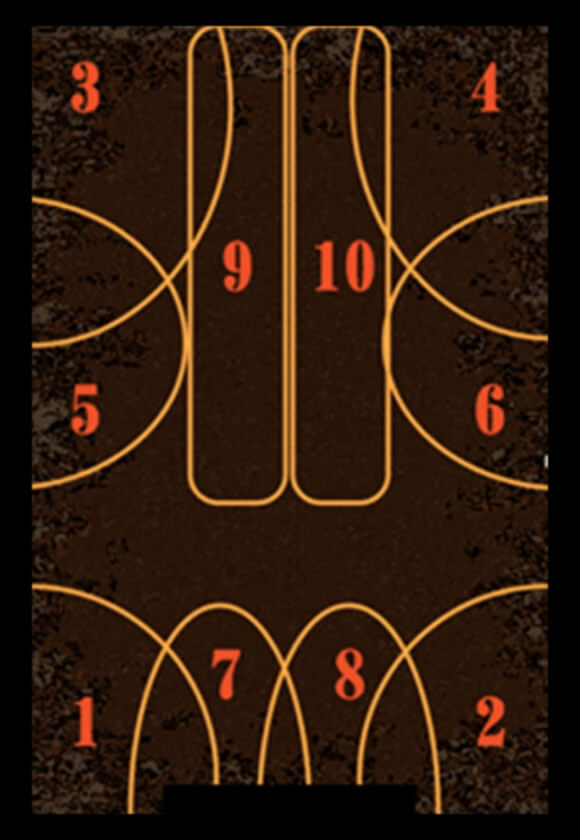

【投炭第1回目】

↑火室入口

火室

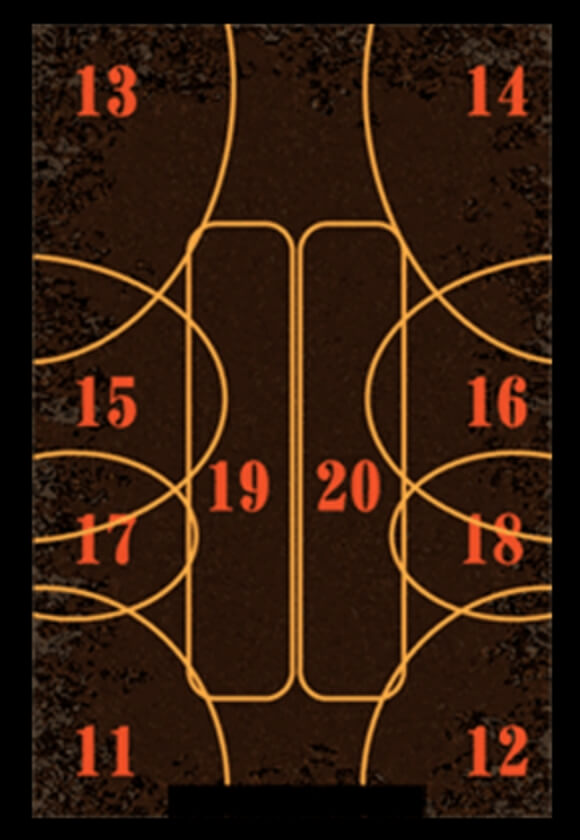

【投炭第2回目】

第1回から第2回の数字順に投炭を行い、1行程とする。

釧路~標茶間往復96.2㎞―約1.5tの

石炭をくべつづけなくてはならない

機関士と機関助士、

SLとの阿吽の呼吸で峠を越える、

古より脈々と受け継がれてきた技術の見せ所

運転の山場

急勾配15/1000

(せんぶんのじゅうご)

を制す

釧路発 SL冬の湿原号が釧路湿原駅を過ぎた頃、スピードがぐっと落ち、SLの鼓動がより激しさを増すポイントがあります。ここは、いわいる15/1000と呼ばれる急勾配の上り坂で、スピードの調整 が少しでも狂うと、車輪が空転してしまうことになります。この空転を避けるため、SLは速度を最適加減に落とし、車輪を少しずつ回転させてこの急勾配を乗り切るのです。機関士・機関助士の腕の見せ所とも言われるこのポイントは駅間で言うと、釧路湿原~細岡間。是非一度SLの鼓動に耳を傾けてみて下さい。

SL冬の湿原号は標茶駅に到着後、下りの発車時刻までの間にSLの『入換作業』を行います。

『入換作業』とは、通常SLの方向転換をするときには転車台が使用されますが、標茶駅にはその設備がないため、SLと客車を一度切り離し、下りの進行方向にSLだけを移動させて、再び客車に連結する作業です。

一連の作業の中には、ホーム上からご覧いただくことができる工程もあります。

-

①機関車(SL)と客車を切り離します。

-

②機関車だけを上り方面へ引き上げます。

-

③引き上げている間、灰を落とす作業(缶替え)や給水を行います。

-

④準備が整ったら機関車を下り方面に移動させます。

-

⑤下り方面の先頭客車になる5号車に逆向きのまま機関車を連結させます。

-

⑥連結後、全組成で2番ホームに入線させます。