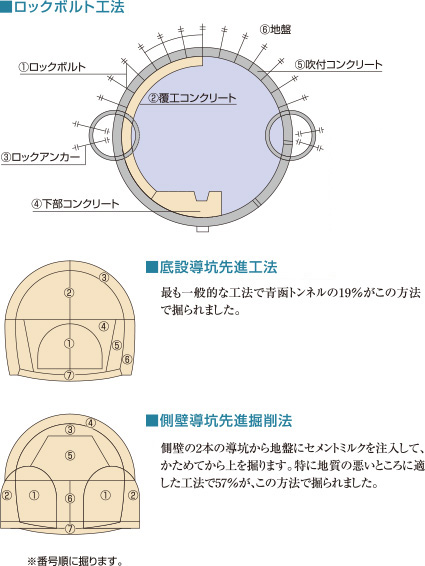

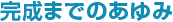

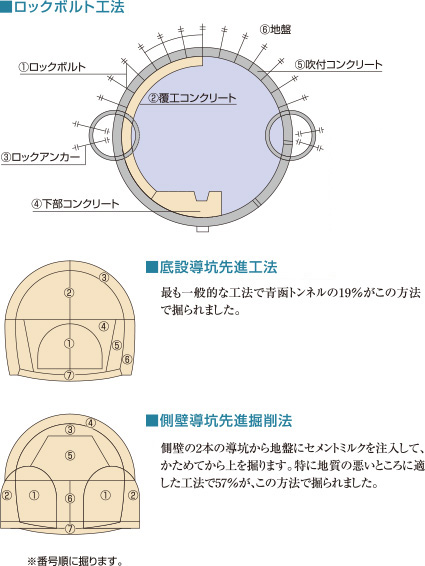

海底部を半分近くも占めるという、青函トンネル。その完成の歩みは、湧水との戦いの歴史でもありました。世界でも前例のない難工事に当たって、本坑に先駆け、地質調査と施工技術の開発を果たす斜坑と先進導坑が掘削されました。次に掘られたのが作業坑。これらの後を追って、本坑が掘り進められました。この工事を成功に導いたのは、過酷な条件をクリアするため実用化された技術です。レーザーを使った測量や、世界最長の2,150mの水平ボーリング、岩盤の弱いところを補強する水ガラスとセメントミルクの混合物を高圧ポンプで注入する地盤注入、掘った後の岩盤を安定させるコンクリート吹付工法やロックボルトを岩盤に放射状に打ち込むロックボルト工法も、青函トンネルで初めて実用化された高度な技術です。こうした世界からも注目を集める高い技術力が、青函トンネル造りを支えていたのです。

| 昭和21年4月 |

地質調査開始 |

| 昭和29年9月 |

洞爺丸事故 |

| 昭和39年5月 |

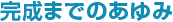

北海道側吉岡斜坑掘削開始 |

| 昭和41年3月 |

本州側竜飛斜坑掘削開始 |

| 昭和42年3月 |

北海道側先進導坑掘削開始 |

| 昭和43年12月 |

北海道側作業坑掘削開始 |

| 昭和45年1月 |

本州側先進導坑掘削開始 |

| 昭和45年7月 |

本州側作業坑掘削開始 |

| 昭和46年9月 |

本工事着手 |

| 昭和54年9月 |

竜飛作業坑完成 |

| 昭和55年3月 |

吉岡作業坑完成 |

| 昭和58年1月 |

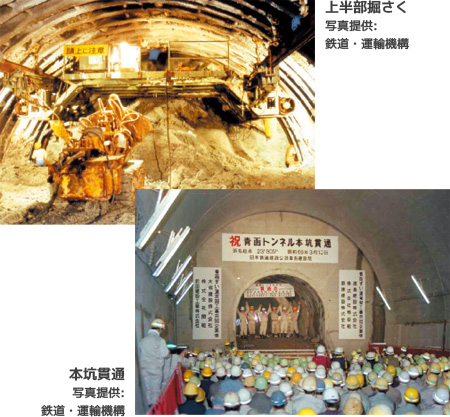

先進導坑貫通 |

| 昭和60年3月 |

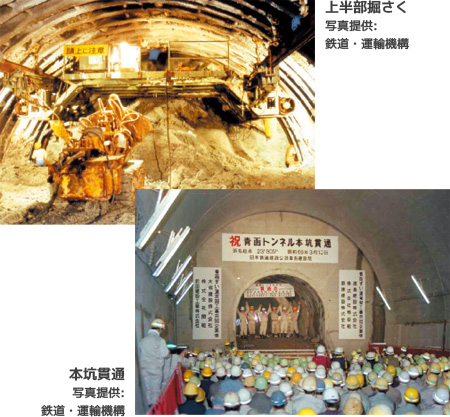

本坑全貫通 |

| 昭和62年11月 |

青函トンネル完成 |

![]()