ツガルカイセンの四季

ツガルカイセンが繰り広げられている津軽海峡。

一年を通じてさまざまな魚介類が行き交います。この豊かな海から、北海道の旨いと青森の旨いは生まれるのです。

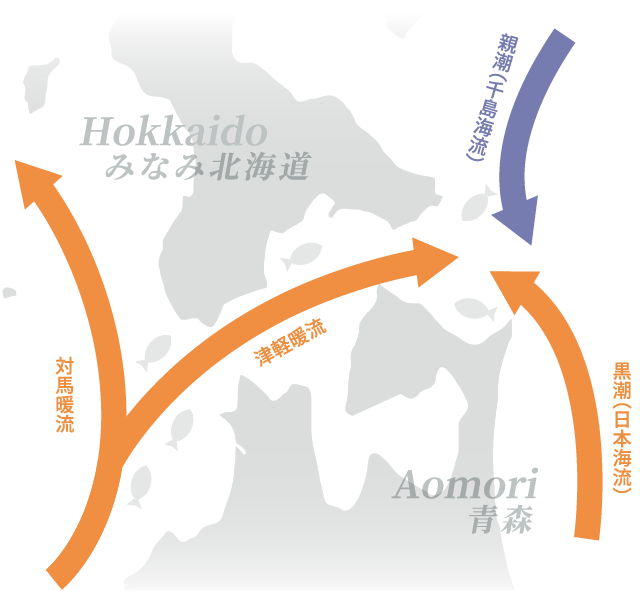

北から南から海流にのって

魚がやってくる

津軽海峡で豊富な魚介類が獲れるのは理由があります。一つは、海流。日本海を北上する対馬暖流から分かれた津軽暖流にのって、マグロやスルメイカ、ブリ、サバなどがやってきます。一方、太平洋を南下する親潮にのって、ホッケやマダラ、サバなどがやってきます。北海道と青森をとりまく海流が、いろいろな種類の魚を運んでくるのです。もう一つの理由が、潮目。それは暖流と寒流のぶつかるところをいい、プランクトンがたくさん発生します。そのため、魚はエサに困りません。津軽海峡には、魚が集まり、魚が育ちやすい環境が整っているのです。

函館市恵山地区の沖合は、まさに二つの海流が交差する好漁場として知られています。地元の誇るブランド魚が、「海峡根ボッケ バキバキ」です。回遊せずに岩礁や磯に住み着き、豊富なエサを食べて育つため、一般的なホッケよりも大きく、肉厚で脂のりが良いといわれます。この海域のもう一つの名物が、「ゴッコ」。正式名はホテイウオといい、七福神の布袋様に似たまんまるの姿が特徴です。「ゴッコ汁」は、みなみ北海道の郷土料理として親しまれています。

青森きっての好漁場が、陸奥湾です。北側が荒々しい津軽海峡に開いていますが、湾内は穏やか。津軽半島と下北半島のブナの森から注がれる清らかな水は、ミネラルをたっぷり含むため、植物プランクトンがよく育ちます。地元の誇るブランド海産物が、「ホタテ」。苦難を乗り越えて、増養殖技術を確立し、いまやホタテ王国として名をとどろかせています。もう一つの名物が、「トゲクリガニ」。毛ガニとそっくりな姿で、「陸奥湾の毛ガニ」の呼び名も。太宰治の好物として、小説『津軽』にも登場します。

秋のサバから夏のホタテまで、

青森の旬を味わう

青森の秋といえば、サバの季節です。例年9月になると、海水温が急激に下がり、脂を蓄えたサバが水揚げされます。「サバの大トロ」とも称されるのが、ブランド魚「八戸前沖さば」です。冬に旬を迎えるのが、クロマグロ(本マグロ)。マグロ類の中で最も旨いといわれ、「黒いダイヤ」の美称も。下北半島の北端にある大間漁港に水揚げされるものが、「大間まぐろ」です。同じく冬の味覚が、アンコウ。津軽海峡に面した風間浦村で水揚げされるキアンコウは「風間浦鮟鱇」として知られています。鍋料理の定番、マダラやハタハタの旬も冬です。青森に春を告げるのが、トゲクリガニ。お花見の肴に欠かせないから、地元では「花見ガニ」「桜ガニ」とも呼ばれるのだとか。産地として有名な外ヶ浜町蟹田地区では、同じ時期にシロウオも味わえます。青森の誇る陸奥湾のホタテは、夏が旬。貝柱の厚みが増し、旨みも増します。津軽地方では「貝焼き味噌」として親しまれてきました。

秋のサケから夏のイカまで、

北海道の旬を楽しむ

北海道に秋を告げる魚が、サケです。例年9月から11月にかけて、函館の沿岸部では漁が行われます。同じころに来遊するのが、ブリ。近年は漁獲量が増え、「函館戸井一本釣活〆鰤」といったブランド魚も誕生しています。秋が深まり、冬が近づくと、いよいよマダラの季節です。北海道では、白子(精巣)を「タチ」と呼び、ポン酢や鍋料理で味わいます。みなみ北海道の冬には、ゴッコ(ホテイウオ)の鍋料理、ミズダコのタコしゃぶも欠かせません。桜前線がようやく到達するゴールデンウイークごろに旬を迎えるのが、ホッケ。奥尻島の近海では、数万匹ともいわれるホッケの大群が立ち泳ぎする「ホッケ柱」が見られることも。北海道を代表する魚介類のニシンや甘エビ、ボタンエビの旬も春です。函館市の魚に指定されているスルメイカは、夏の味覚です。新鮮だから、ゴロ(肝臓)までおいしく味わえます。

※掲載情報は2025年9月現在の情報です。ご紹介の料理は仕入れ状況等により提供できない場合があります。 定休日・営業時間は変更となる場合がありますので、お出かけ前にご確認ください。