01

札幌駅 11番線の新設

技術が織りなす

インフラプロジェクト

北海道の未来の礎を作る

新幹線の新駅のための

空間を作る

一大プロジェクト

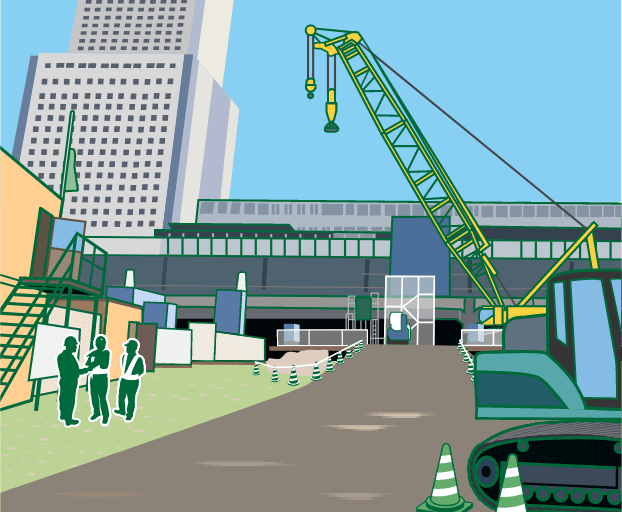

新幹線札幌駅の設計・建設工事は、在来線の支障移転工事と共に、建設主体である鉄道・運輸機構から当社が委託を受けて進めています。

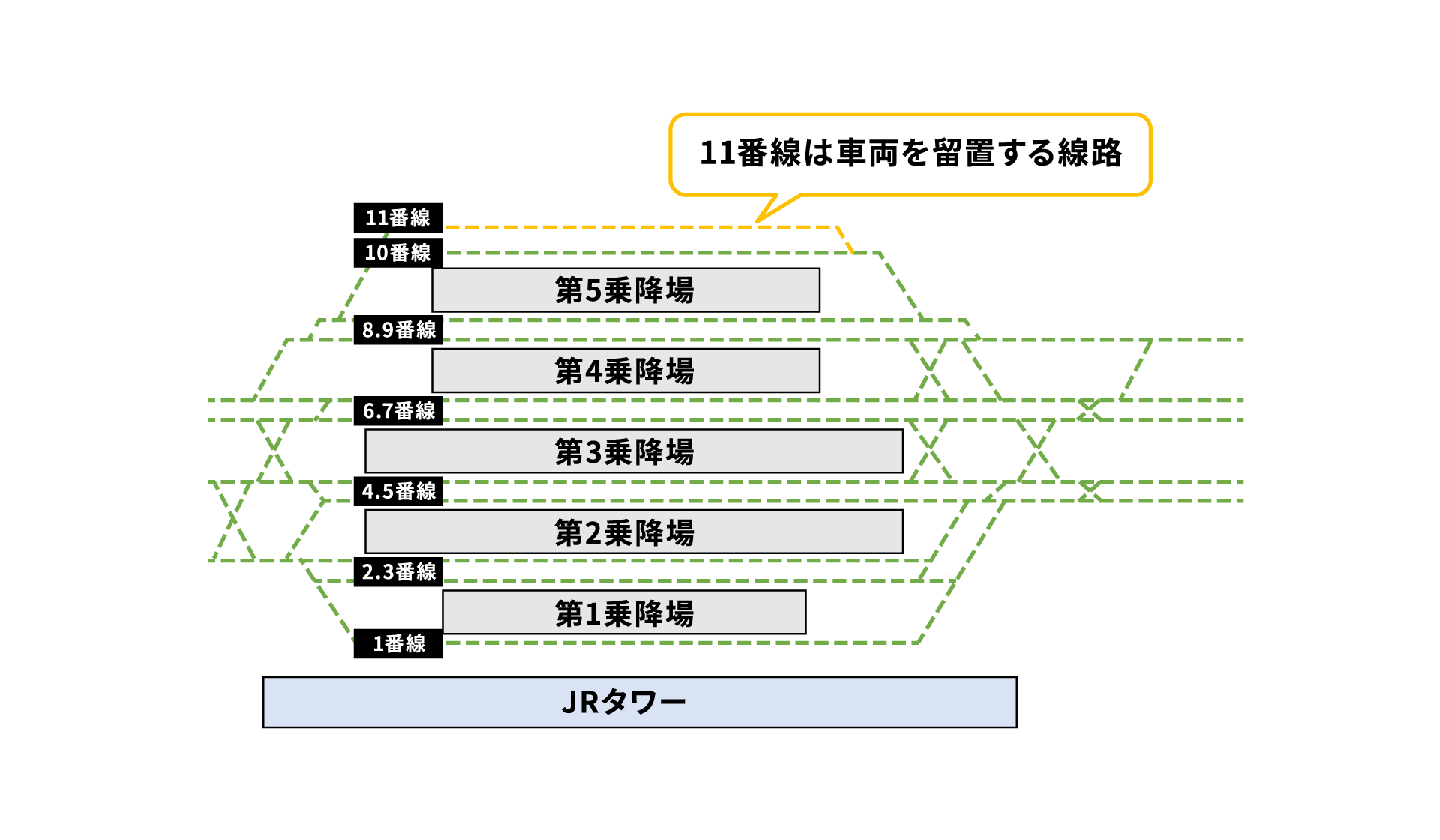

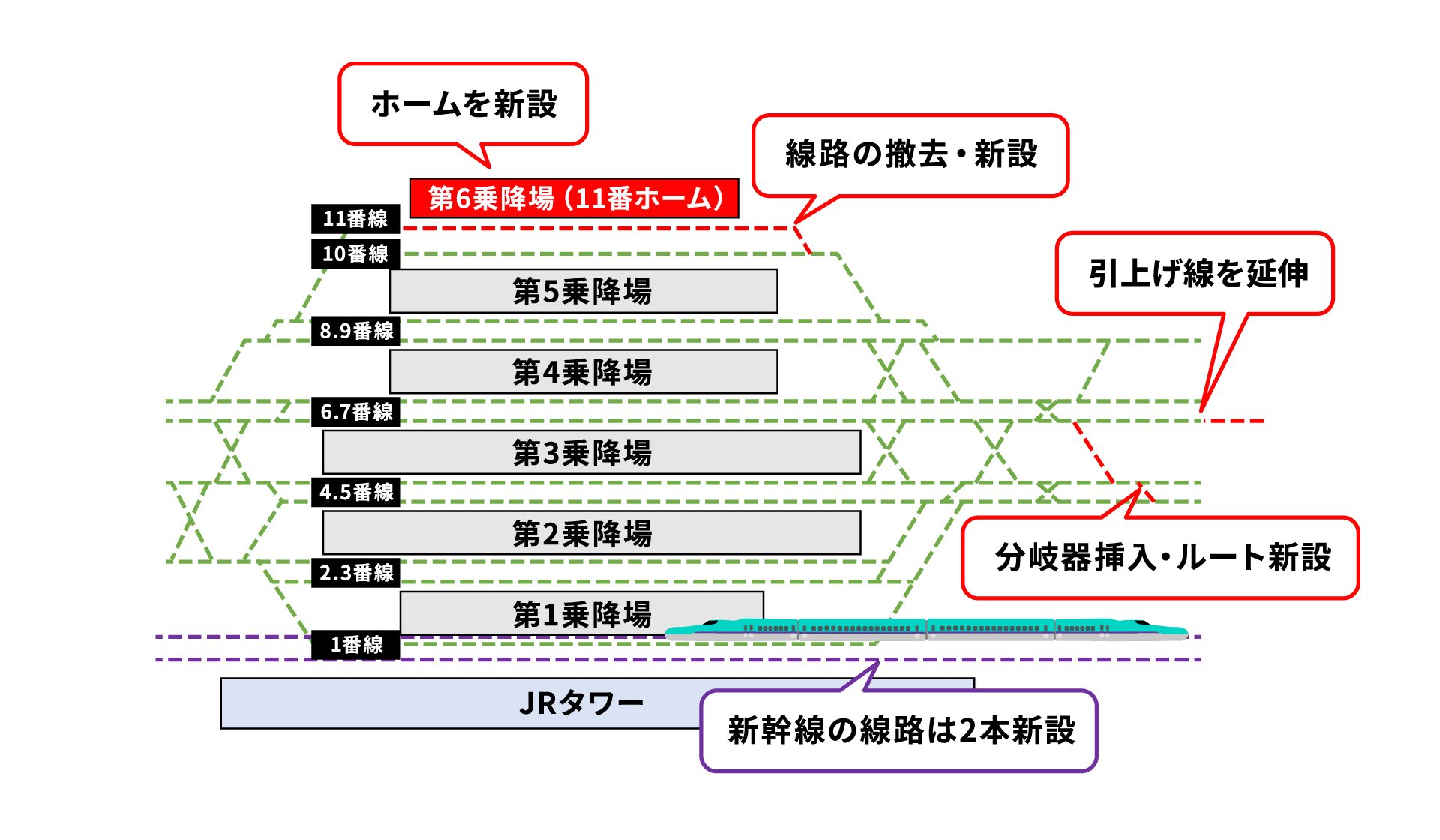

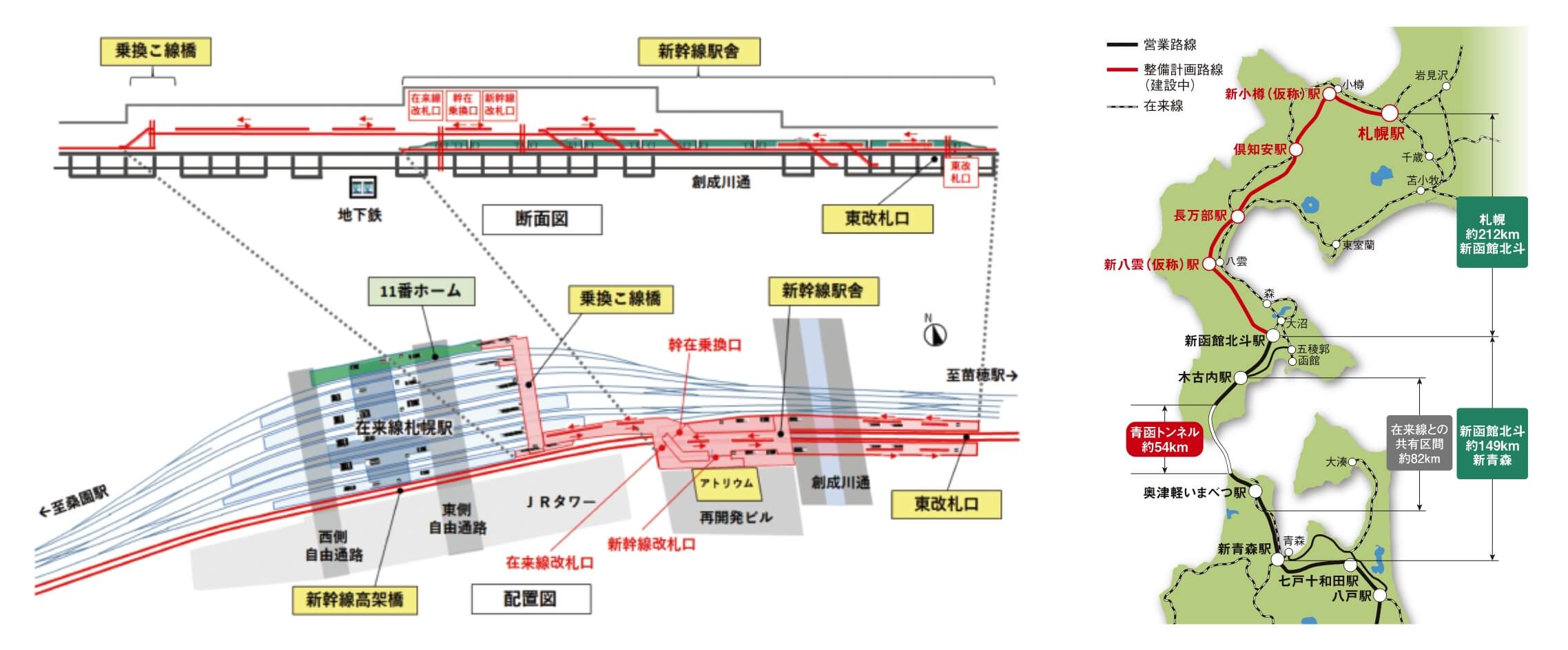

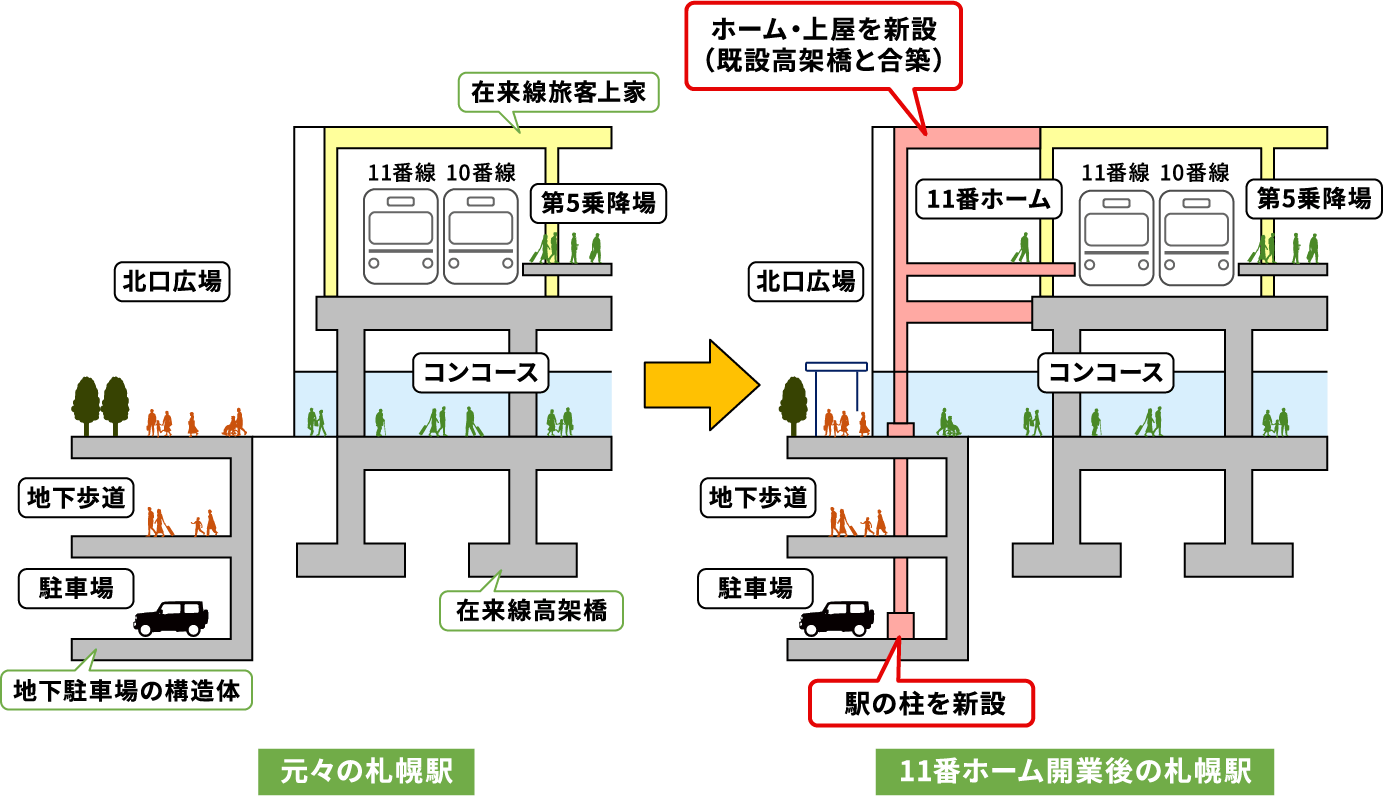

新たに建設される新幹線札幌駅は、現在の札幌駅の東側、創成川をまたぐ位置となり、乗換こ線橋により新幹線ホームと在来線ホームを結びます。また、在来線高架橋の南側に新幹線高架橋を新設するため、支障する線路・ホームの代替として2022(令和4)年度に11番ホームを新設しました。

PROJECT INTERVIEWプロジェクトインタビュー

建築系統

新幹線新駅をつくるために工事空間を創り出し、

お客様の未来のくらしを守る

建築系統が実際に行った業務内容をできる限り具体的に教えてください。

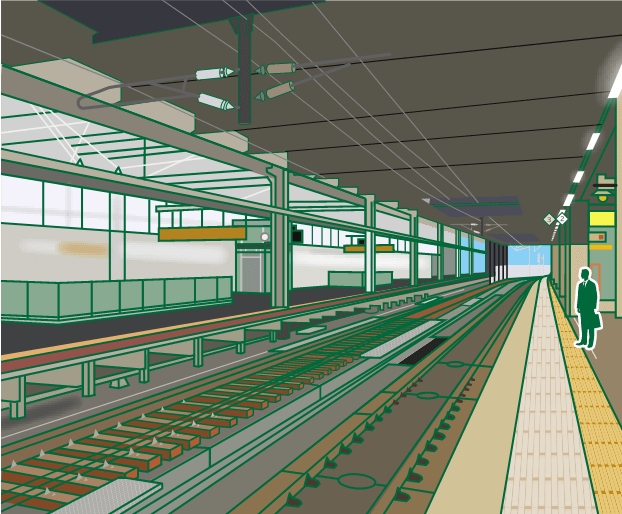

「1階コンコース増築部」および「11番線上屋」の骨組み・外装・内装・設備に関する設計、積算、工事監理が主な業務です。本プロジェクトでは、サイン・電光掲示板・照明等、他系統施設の下地類の設計・施工も手掛けました。工事監理では、安全、工程、品質、施工計画等についてのプラン策定や、各系統や駅、ゼネコン、行政、周辺施設等の関係者との打合せ・調整に奔走しました。系統間の調整を主導する「大黒柱」としての役割もあります。

プロジェクトを進める中で最も大変だったこと(課題など)を教えてください。

通路の通行止めや切替、工事用仮囲い設置に伴う幅員縮小、騒音・振動など、工事を進めるために必要不可欠なイベントをどう乗り越えるか、試行錯誤の連続でした。期間やスペースを最小限にするための検討、騒音・振動の最小限化の検討、お知らせのタイミング、方法、媒体など、自分達なりにお客様の視点にたち、議論を重ねて進めてきました。道内で圧倒的な乗降人員を誇る駅をご利用いただきながら進める工事だからこその試練であり、使命だと思います。

プロジェクトの中でモチベーションや、やりがいに感じていたことを教えてください。

11番線新設は、新幹線札幌延伸に向けたいくつもある工事ステップの第一歩となる工事です。その最前線で貢献できることが誇りであり原動力になりました。プロジェクトが大規模かつ高難度になるほど課題も多岐にわたりますが、それを乗り越えてこそ「真のエンジニア」だと自分を奮い立たせていました。その原点は「建築が好き」ということ。自分で図面チェックした骨組みが完成した瞬間の実物の迫力と感動は、想像以上であり、モノづくりの醍醐味だと感じています。

学生時代に学んだことが、プロジェクトにどのように活かせそうですか。

製図やスケッチ、実習等の体感・体験を通じて学んだこと。特にスケッチは、モノづくりの共通言語になります。あとは、まち歩き。写真を見るのと実寸大(1/1)の実物を観るのでは、全然違います。ぜひ、みなさんも学生時代にたくさんまち歩きしてみては!

土木系統

札幌駅新ホーム設置は未来につながる一大プロジェクト

責任が重くなるほどやりがいも大きい

土木系統が行った具体的な業務内容

(地下2階)

厚さ60㎜の箇所も

プロジェクトを進める中で最も大変だったこと(課題など)を教えてください。

最も大変だったことは、既設高架橋と新設高架橋の梁および基礎部の接合です。

既設高架橋のコンクリート部にアンカーボルトを挿入し、鋼製高架橋と固定する設計でしたが、既設高架橋に想定以上の鉄筋が過密に配置されており、アンカーボルトを挿入するスペースがなかなか見つかりませんでした。必要な鉄筋の選別や、設置方法を変更するなど箇所ごとに対策を検討したため時間もかかり大変苦労しました。

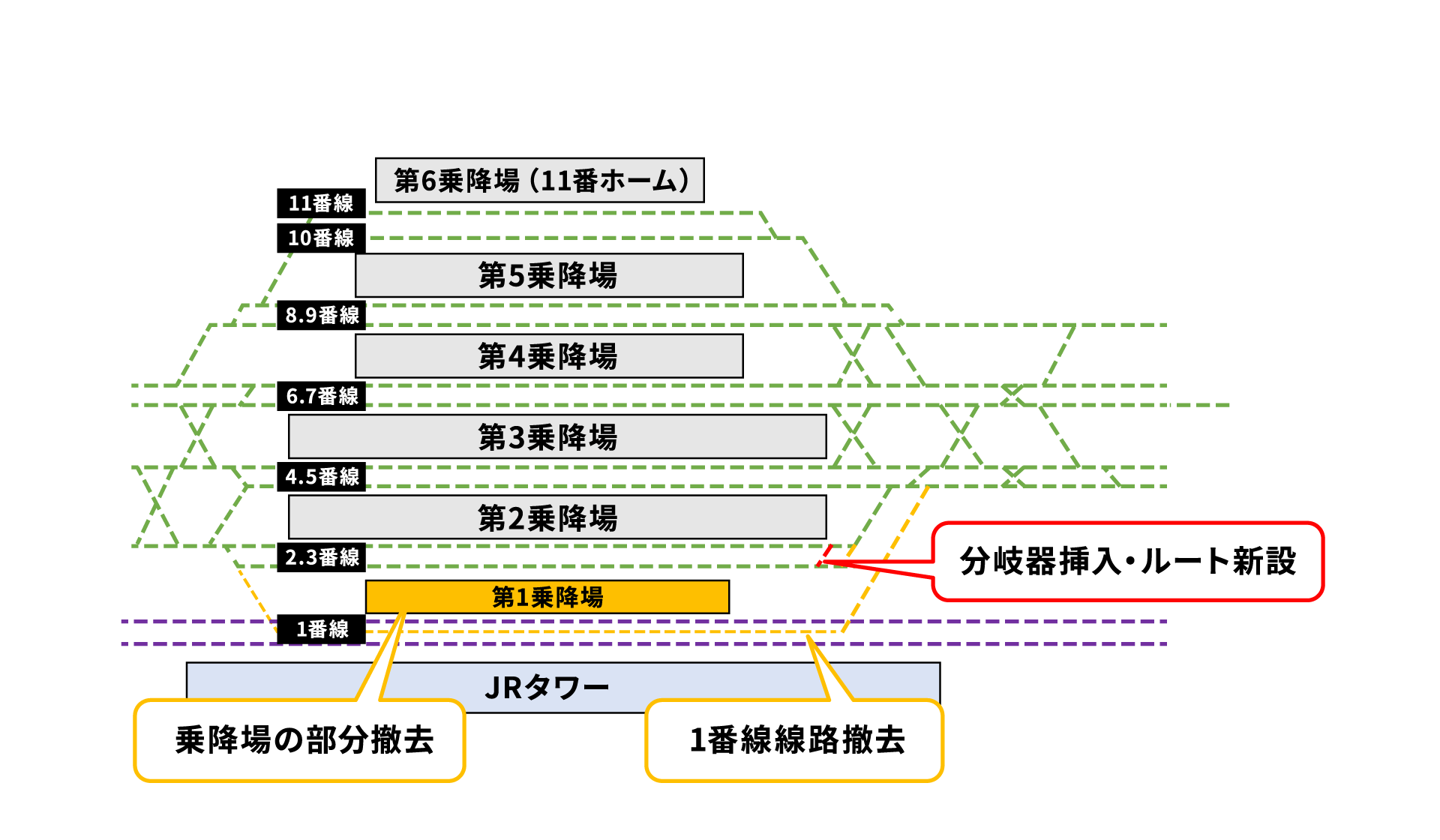

亘り線への分岐器挿入です。高架橋上かつコンクリート道床の軌道を分岐器に置き換える工事は全国的にも事例のない工事でした。

全長30mの分岐器を高架橋上に運搬し設置するため、関係箇所と調整のうえ施工時間を約6時間(通常は4時間半)に延長し、綿密な計画策定と事前準備を行いました。

分岐器の設置日には、大勢のJR社員・作業員が計画通り役割を全うし、清々しい朝日の中、初列車を迎えることができました。

プロジェクトの中でモチベーションや、やりがいに感じていたことを教えてください。

モチベーションややりがいもとても感じていますが、それよりも新幹線札幌開業に向けての支障移転工事として11番線の新設を行ったことから、このプロジェクトが遅れると今後行われる新幹線工事の遅延等支障がでるため、「絶対に遅れることができない」というプレッシャーと日々戦っていました。そのため2022年10月16日に11番線使用開始時の新聞やテレビなどで見たときに達成感というよりも無事使用開始できたという安堵感が強かったです。

11番ホーム新設工事の目的は、新幹線が走行する空間を生み出すために廃止する1番線の代替機能をもたすことであり、新幹線建設工事の第1歩となる工事でした。いよいよ始まる新幹線工事に対して経験豊富なメンバーが集まり、系統を超えてチームとして物を造るということに非常にモチベーションがあがりました。

11番線が開業し、利用者の皆様に日々使って頂いている姿を見る度に、プロジェクト工事の醍醐味・やりがいを感じます。

学生時代に学んだことが、プロジェクトにどのように活かせそうですか。

コンクリート材料工学を勉強していましたが、コンクリート構造物建設時の品質管理をするときに活きました。また、学生時代に学ぶ専門知識も当然プロジェクトの実行に必要不可欠ですが、ただ単に学ぶだけでなく「ものづくりへの興味」をもって学ぶことで、プロジェクト進行上での難局を乗り越えるアイデアを柔軟に出すことに活かせると思います。

プロジェクトを進めるには設計会社や施工会社と議論を交わすことが多々あります。土木の専門知識(特に構造力学)は共通言語として現在の業務に役立っています。また専門知識も重要ですが、課題に対して解決策を考え、議論を重ねながら、関係者間の合意形成を得るというプロセスが、学生時代の研究に通じるものがあり現在に活きていると感じています。

電気系統

新幹線を札幌に繋ぐマイルストーン

一つ一つの積み重ねが成功を築く

電気設備系統が実際に行った業務内容をできる限り具体的に教えてください。

電気の業務は11番線の新設と1番線の廃止に伴い連動装置の変更や信号機、転てつ機、電車線など多岐にわたる設備を切り替える必要がありました。また、切替は1晩で行う必要があり、費やせる時間は終着列車から始発列車までの限られた時間であったため、事前切替による切替当日の業務削減や、本番に備えて切替リハーサルも実施し万全の状態で切替に臨みました。切替当日は電気関係者のみでも総員110名の大規模切替になりましたが、事前準備のかいもあり無事切替を完了させることができました。

プロジェクトを進める中で最も大変だったこと(課題など)を教えてください。

最も大変だったことはスケジュール管理です。電気では11番新設の前に機器室のスペース不足に伴う機器室の移転と、今後複数回にわたる改修に対応可能となる電子連動装置の更新を11番線新設の切替前に行う必要がありました。実際に工事を行える期間は約4か月という非常に短い期間であり、その上、日中と夜間の機能確認や配線作業等は約100回程度予定しておりました。そのため全く予断を許されないスケジュール下でのプロジェクトでしたが、日々の綿密な打ち合わせや業務を着実に進めていくことなどスケジュール管理には大変苦労しました。

プロジェクトの中でモチベーションや、やりがいに感じていたことを教えてください。

JR北海道としての重大プロジェクトを任されているという責任感から、絶対に失敗することができないということが大きなモチベーションになりました。その思いもあり、切替に対する綿密なリスク管理を関係者一同で実施し、切替中に不具合が発生した場合や、作業員の欠員が出た場合など様々な不測の事態に備えたことで、無事に作業を完了させることができました。また、切替完了後には関係者の名を記載した記念プレートを機器室に設置するなど、文字通り名を残す仕事をできたことにも達成感を感じております。

学生時代に学んだことが、プロジェクトにどのように活かせそうですか。

鉄道を安全かつ快適に運行するには、信号設備、架線、通信システムなど多種多様な電気設備が必要不可欠です。学生時代に幅広く電気の知識を身に付けてきたことが、プロジェクトを進める上で非常に助けになりました。

また、勉強に限らずサークルや地域貢献など様々なことにチャレンジしてきました。何をするにも問題や課題があるのでそれらを発見し解決していくプロセスが今の仕事にも大きく活かすことができています。